ねえ、これから先の話だけど、私たちの葬儀どうする?

うちは子供がいないから、自分達でちゃんと考えておかないとね。

夫婦で終活を進めていると、ふとこんな疑問が湧いてきますよね。特に私たちのように 子どもがいない夫婦 の場合、葬儀や供養のことは 自分たちでしっかり決めておかないと、あとで困ることになる かもしれません。

昔ながらの「家族が集まって見送る葬儀」が当たり前だった時代とは違い、今は 家族葬・直葬・樹木葬・散骨 など、選択肢がどんどん増えています。

とはいえ、「結局どれが一番いいの?」と迷ってしまうのも事実。

また、「そもそも葬儀って本当に必要なの?」という疑問もありますよね。お金もかかるし、身近に参列者がいないと、誰のための葬儀なのかわからなくなることも…。

そこで今回は、 子なし夫婦にとって最適な葬儀・葬式の在り方を考える ことをテーマにしました。

- 葬儀は本当に必要?どんな選択肢がある?

- 費用はどのくらいかかる?どうやって準備する?

- お墓や供養はどうすればいい?

- 夫婦で話し合うべきことは何?

葬儀・葬式への疑問をひとつずつ解決しながら 「私たちらしい最期」とはどんな形なのか を一緒に考えていきましょう!

そもそも葬儀は必要?現代の葬儀事情と選択肢

そもそも、お葬式って本当に必要なのかな?

うーん…どうなんだろうね。

うちは子どももいないし、誰が喪主をやるのかって考えると、ちょっと悩むよね

うん、最近は『お葬式しない』って選択をする人も増えてるらしいよ。

直葬(ちょくそう)っていう、火葬だけで済ませる方法もあるみたい

そうそう、家族葬とか一日葬も人気らしいね。

私たちも、そういうコンパクトな形の方が合ってるのかも?

特に 子どもがいない夫婦 の場合、親族も少なくなりがちで、「誰が喪主をするのか?」「そもそも参列者はいるのか?」と考えると、従来の葬儀の形に疑問を感じることもあるでしょう。

実際、最近では 「お葬式をしない」という選択をする人 も増えています。

また、「家族だけの小さな葬儀がいい」「費用を抑えたい」と考える人も多く、葬儀の形はどんどん多様化しています。

では、今の時代にどんな葬儀の選択肢があるのか、私達の視点も交えて解説していきたいと思います。

葬儀の種類:一般葬・家族葬・直葬・一日葬の違い

ひとくちに「葬儀」と言っても、いくつかの種類があります。

それぞれの特徴を簡単にまとめてみました。

| 葬儀の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 一般葬 | 昔ながらの葬儀。親族・友人・仕事関係者も参列 | 形式的でしっかりとした儀式ができる | 費用が高い、準備が大変 |

| 家族葬 | 親しい家族・親族のみで行う小規模な葬儀 | 落ち着いた雰囲気で送れる | 一部の親族から反対されることも |

| 一日葬 | 通夜を省略し、1日で葬儀と告別式を行う | 参列者の負担が少なく、費用も抑えられる | 一般葬に比べて簡素な印象 |

| 直葬 | 通夜や葬儀を行わず、火葬のみ | 費用が圧倒的に安い | お別れの時間がほとんどない |

| 自然葬 | 樹木葬や散骨で「自然に還る」ことを大切にする | 墓石や管理費用などなく、後継者を必要としない | お墓参りや供養が難しい |

「一般葬は必要ないけど、家族や親しい人と静かにお別れしたい」

「できるだけシンプルにしたい」など、

それぞれの希望に合わせた選択肢があるのが、今の時代の葬儀の特徴です。

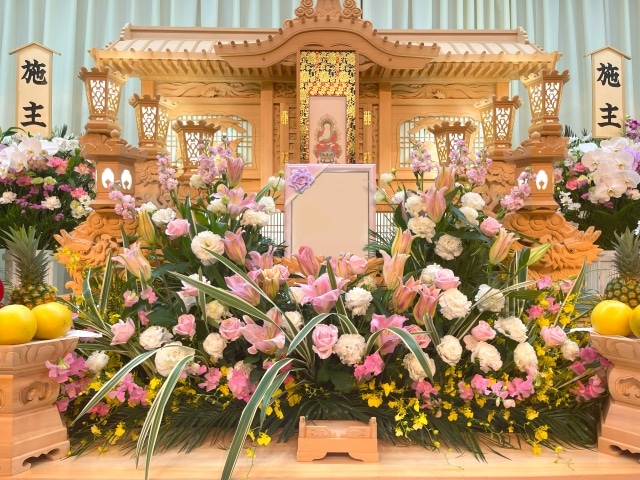

【アンカレッジの樹木葬】

豊かな自然と都市へのアクセスが良い横浜市緑区に花と緑に囲まれた庭園タイプの樹木葬。

- お寺が永代供養してくれる。

- 継承者不要でも大丈夫。

- 一人ずつや夫婦ごとに埋葬。

- 希望者はペットも一緒にお墓に入れる。

子なし夫婦ならではの葬儀の考え方とは?

子供がいない夫婦の場合、葬儀を自分達でどうするかを 決めておかないと、あとで残された人が困ることになる ことになってしまいがちです。

こういうことはエンディングノートにきちんと記載しておくと良いと思います。

特に 「身寄りが少ないと、そもそも葬儀をする意味があるのか?」 という点も悩みどころですよね。

最近では、子なし夫婦や単身世帯向けの「永代供養付きの葬儀プラン」や「合同供養」なども増えてきています。

「自分たちが納得できる形で、無理なく準備できる葬儀を選ぶ」 ことが大切です。

「お葬式をしない」という選択肢はアリ?

そもそも、お葬式はしなければいけないものか。

結論から言えば、葬儀をしないという選択肢もアリ です。

最近は 「直葬(火葬のみ)」や「送らない葬儀」 というスタイルを選ぶ人も増えています。

ここで誤解してはいけないのですが、お葬式をしない=供養をしない ではありません。

例えば、散骨・樹木葬・手元供養 など、「お葬式をしなくても、故人を偲ぶ方法」はいろいろあります。

「形式にこだわらず、できるだけシンプルに見送るのがいい」と考えるなら、「お葬式をしない」という選択肢も十分にアリかもしれませんね。

- 葬儀には一般葬・家族葬・一日葬・直葬などさまざまな形がある

- 子なし夫婦ならではの視点で、喪主や親族との関係を考えておく必要がある

- 葬儀をしない選択肢もあるが、その場合の供養方法も考えておこう

葬儀の形は 「こうしなきゃいけない」ではなく、「自分たちらしい形」を選ぶ 時代になっています。

夫婦二人だけの終活「葬儀の準備」はどう進める?

子どもがいない私達の場合、すべてを自分たちで決めておく必要があるので、準備をしっかりしておくことが大切だと思ってます。

そこで、夫婦二人だけの終活で押さえておくべき葬儀の準備ポイント をまとめました。

葬儀前に決めておくべきことリスト

まず、葬儀の準備をする上で 事前に決めておくべきこと をリストアップしました。

事前にこれらを決めておくことで、「突然のことでも慌てずに対応できる」「お互いに納得のいく形で送り合える」という良さがあります。

夫婦間で葬儀について話し合うべきこととは?

最近、親類づきあいが疎遠になってきちゃったから、どこまで知らせたら良いか悩むな。

そうね、あとあと失礼になってもいけないし、知らせる範囲はちゃんと決めとかないとね。

夫婦ふたりしかいないので「その時」が来たときは一人で手配しなければいけません。

予め、きちんとお互いの希望を確認しておくことが大切だとつくづく思います。

特に、「自分が先に亡くなった場合」「配偶者が先に亡くなった場合」それぞれのケースを考えておく ことが重要です。

実際に経験した人の話を聞くと、「配偶者の死後、何をすればいいのか分からず困った」 というケースも多いそうです。だからこそ、事前にしっかり夫婦で話しておくことが大切 ですね。

葬儀社選びのポイント

いざ葬儀を行うとなったときに、「どこの葬儀社を選べばいいの?」 という悩みが出てきます。

最近では オンラインで手軽に申し込みができる葬儀社 も増えていますが、選ぶときにはいくつかのポイントを押さえておきましょう。

最近では、「葬儀社に頼まず、火葬場に直接依頼する」という方法もありますが、手続きや対応が大変なので、信頼できる葬儀社を選ぶほうが安心 です。

また、「いざというときに慌てないために、事前相談をしておく」ことも大事。

葬儀社の事前相談では、希望するプランや費用について詳しく説明を聞くことができる ので、不安な点を解消しておきたいものです。

- 葬儀の準備は 事前に決めることが多い ので、リスト化して整理しておこう

- 夫婦で 希望する葬儀の形や費用について話し合う ことが大切

- 葬儀社は プラン・費用・サポート内容をチェックして選ぶ

自分たちらしいお別れを考えることは、前向きな準備 です。

費用の問題!子なし夫婦が考える葬儀のコストと対策

葬儀って、いったいいくらかかるの?

実際のところ、葬儀の形式によって費用は大きく変わります。

以下は 全国平均 をもとにした目安です。

| 葬儀の種類 | 費用の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 一般葬 | 100万~200万円 | 親族・友人・知人を招く一般的な葬儀 |

| 家族葬 | 50万~120万円 | 親族や親しい人だけで行う小規模な葬儀 |

| 一日葬 | 30万~80万円 | 通夜を省略し、一日で済ませる葬儀 |

| 直葬(火葬のみ) | 10万~30万円 | 通夜や告別式を行わず、火葬のみ |

このように、どの形式を選ぶかによって費用に大きな差 があります。

うちは子どもがいないし、できるだけシンプルにしたいよね

お互いに負担をかけずに済む方法を考えたいわね

こういった場合、家族葬や直葬を選ぶことで 費用を抑えつつ、必要最低限の儀式を行うことが可能 です。

葬儀費用の問題:互助会・保険・貯金…どの方法で準備する?

葬儀費用って、どうやって準備すればいいの?

葬儀のための資金準備には、大きく分けて 互助会・保険・貯金 の3つの方法があります。それぞれの特徴を見てみましょう。

互助会を利用する

互助会は毎月一定額を積み立て、葬儀を行うときに費用の一部として利用できるサービス。

「いざというときの負担を減らすために、毎月少しずつ準備しておきたい」という人には向いている方法です。

※互助会については以前くわしく記事を書きましたので、宜しければこちらをご覧ください。

生命保険を活用する

生命保険の死亡保険金を葬儀費用に充てる方法。

特に「葬儀費用を遺された配偶者に負担させたくない」という場合、生命保険を活用するのは有効な方法です。

貯金で準備する

貯金は自分たちで葬儀費用を貯めておくシンプルな方法。

「できるだけ自由度を持たせて準備したい」という場合は、貯金で対応するのも一つの選択肢です。

葬儀費用の問題:費用を抑えるための工夫と注意点

できるだけ費用を抑えて、シンプルに葬儀をしたいな

葬儀費用を抑えるための工夫をいくつか紹介します。

ただし、あまりに費用を抑えすぎると、あとで「もっとしっかり送りたかった…」と後悔することもあります。

「最低限のことはしたいけど、無駄な出費は避けたい」

このバランスを夫婦で話し合いながら決めることが大切ですね。

- 葬儀費用は 形式によって10万~200万円以上の幅がある

- 費用の準備方法は 互助会・生命保険・貯金の3つが主流

- コストを抑えるなら 家族葬や直葬を選び、複数の葬儀社を比較することがポイント

「お金のことはなるべく考えたくない…」と思うかもしれませんが、準備しておくことで お互いの負担を減らすことができる んです。

おわりに:子なし夫婦が”自分たちらしい葬儀”を迎えるために

ここまで、子なし夫婦にとっての葬儀の選択肢や終活の進め方について考えてきました。

最後に、大切なポイントを改めて整理しておきましょう。

夫婦で納得できる葬儀の形を話し合おう

葬儀の形は 「こうするのが正解!」というものはありません。

夫婦それぞれの価値観を尊重しながら、 「自分たちらしい最期とは何か?」 を考えることが大切です。

「お墓を持つべきか?」

「葬儀は必要か、それとも直葬や自然葬の方がいいか?」

「供養は誰にお願いする?」

こうした疑問を 二人でじっくり話し合い、お互いが納得できる形を選ぶことが何よりも大事 です。

葬儀前の準備の重要性

「終活」というと少し大げさに聞こえますが、事前に準備をしておけば、残されたパートナーが困らずに済みます。

特に、次のような準備を進めておくと安心です。

これらの準備を 元気なうちに少しずつ進めておけば、いざという時に慌てることなく、自分たちらしい最期を迎えることができます。

「私たちにとっての最適な葬儀」は何か?

「子どもがいないと、後のことが不安…」と感じることもあるかもしれません。

ですが、現代は 多様な葬儀や供養のスタイルが選べる時代 です。

選択肢はたくさんあるので、自分たちにとってベストな方法を見つけることが大切 です。

「終活=ネガティブなこと」と考えがちですが、実は 「自分らしく生きるための準備」 でもあります。

夫婦二人で話し合いながら、「どんな最期を迎えたいか」を一緒に考える時間を作ってみてはいかがでしょうか?

最期の時まで、自分たちらしく。

そのために、少しずつ準備を進めていきましょう!

よろしければポチっとしていただければ励みになります!