この前、同僚だった〇〇さんが亡くなってね。

子どもがいなかったから、財産の分け方を巡って親族同士で揉めたらしいんだ。

あー、やっぱりそういうトラブルあるのね。

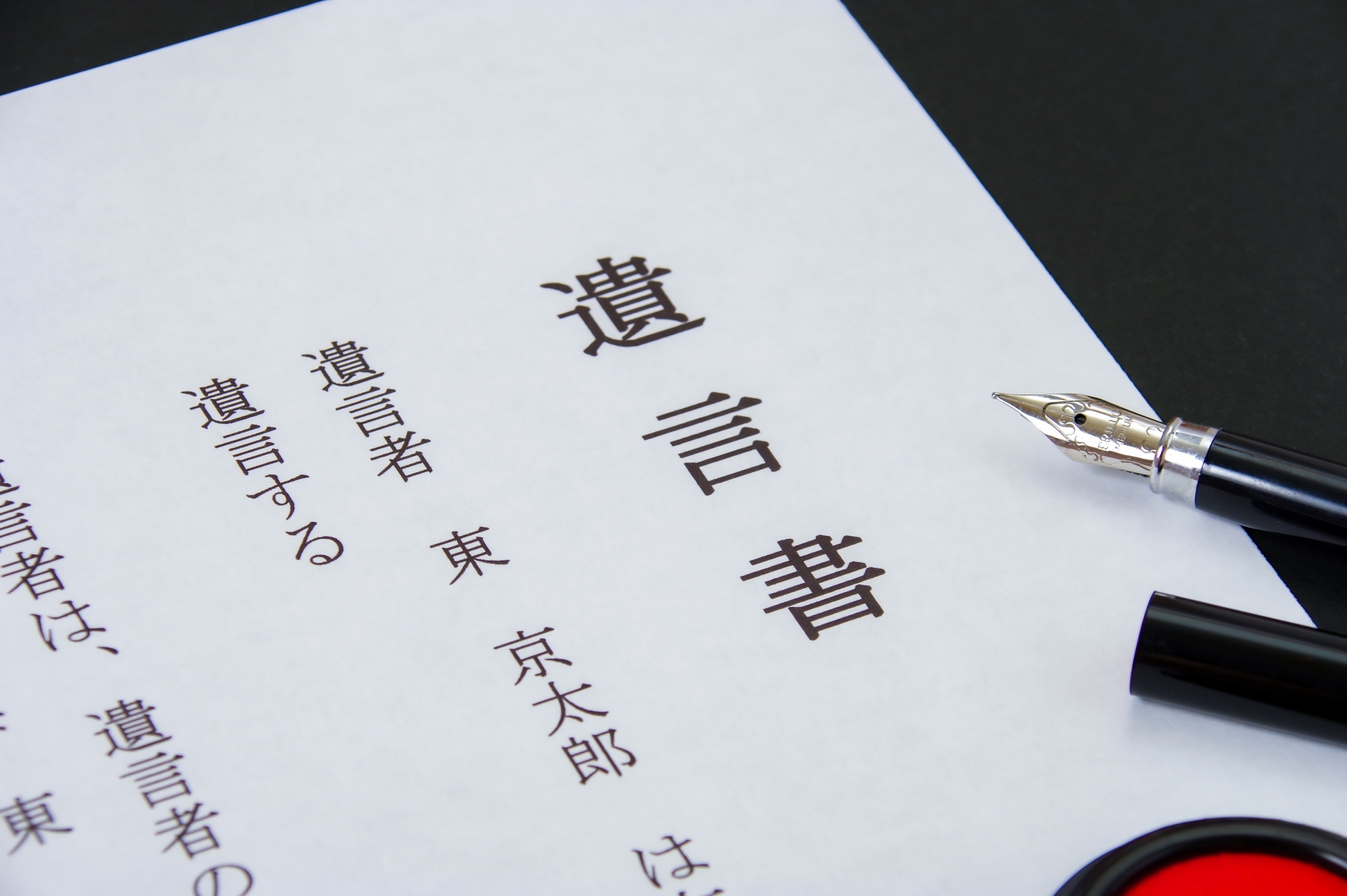

そうさ。遺言書がなかったから、法定相続になったんだけど、兄弟姉妹や甥・姪が出てきて、結局トラブルになったみたいだよ。

なるほどね……私たちもちゃんと考えたほうがいいのかも。

60代になると、老後の生活設計を見直す機会が増えてきます。

その中で意外と見落としがちなのが、自分たちの財産をどうするか、という問題です。

特に子どもがいない夫婦や単身の方にとって、財産を誰に託すかは非常に重要なテーマになります。

遺言書がないと、残された配偶者や親族が思いもよらぬ相続問題に直面することもあります。

でも、遺言書ってなんだか大げさな気がするわ。

うちはそんなに財産ないし。

そう思うかもしれないけど、遺言書があるだけで、残された人の負担が大きく減るんだよ。

財産の分け方を事前に決めておけば、揉め事を防ぐことができるしね。

たしかに……揉め事にならないように、しっかり形にしておくことが大切なのね。

このように、遺言書は単なる財産の分配手段ではなく、「残された人への思いやり」の表れでもあります。

では、具体的に遺言書がないとどうなるのか? 詳しく見ていきましょう。

これまでエンディングノートの基本・エンディングノート体験を書いてきましたが、今回は「遺言」に関することがテーマです。

- 遺言書の必要性

- 法定相続の仕組み

- 遺言書の種類

- 遺言書の作成方法

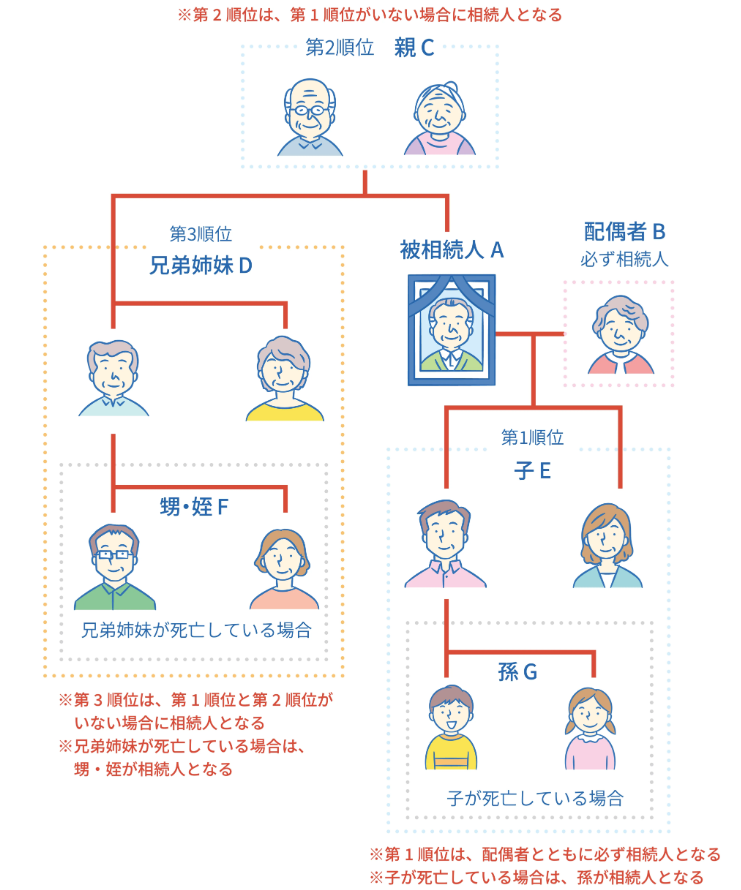

遺言書がないとどうなる?(法定相続の仕組み)

日本の法律では、遺言書がない場合、法定相続のルールに従って財産が分配されます。

特に子どもがいない場合は、配偶者や血縁関係のある親族が相続人となります。

出典:政府広報オンライン

子どもがいない場合の相続順位

法律上の相続順位は、以下のようになっています。

- 親が存命の場合

配偶者と直系尊属(親)が相続人 - 親がいない場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人 - 親や兄弟姉妹がいない場合

配偶者のみが相続人 - 配偶者がいない場合

兄弟姉妹や甥・姪が相続人 - 親や兄弟や配偶者が居ない場合

法定相続人が誰もいない場合、財産は国のものになる

② 具体例:意図しない人に財産が渡るケース

遺言書がないと、意図しない人に財産が渡る可能性があります。

例えば、子どもがいない夫婦で、両親もすでに他界している場合、配偶者が財産の4分の3を相続し、残りの4分の1は兄弟姉妹が相続することになります。

もし兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)が代わりに相続人となります。

つまり、関係が疎遠な甥・姪が突然相続に関与することになり、場合によっては遺産の分け方を巡って争いが起こる可能性もあるのです。

③ 財産が国庫に帰属するケース

さらに、配偶者も兄弟姉妹もおらず、甥・姪もいない場合、相続人がいないことになります。

この場合、家庭裁判所の手続きによって相続財産管理人が選ばれ、相続財産が清算されます。

そして、最終的に相続財産は国庫(国のもの)に帰属することになります。

自分が築いた財産が国に渡るのか……

せっかくなら、自分が応援したい団体やお世話になった人に渡したいわ。

このような事態を避けるためにも、遺言書を作成し、財産の行き先を明確にしておくことが大切です。

遺言書で何ができるのか?

遺言書を作成することで、自分の意思を明確にし、希望通りに財産を分配することができます。

特に子どもがいない場合、相続のルールに従うと自分の意図しない形で財産が分配されることもあるため、遺言書が重要な役割を果たします。

ここでは、遺言書を作成することで可能になる主な選択肢について詳しく見ていきましょう。

配偶者に全財産を残す(法定相続よりも確実な方法)

法律では、子どもがいない夫婦の場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースがあります。

その場合、配偶者が全財産を引き継ぐことは保証されていません。

例えば、夫が亡くなった場合、妻には基本的に4分の3の相続権があり、残りの4分の1は夫の兄弟姉妹が相続することになります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子(甥・姪)が相続人となるため、意外な人が財産を受け取る可能性が出てくるのです。

しかし、遺言書で「全財産を配偶者に譲る」と明記しておけば、配偶者がすべての財産を受け取れるようになります。

これは特に、持ち家や預貯金を配偶者に確実に残したい場合に有効な方法です。

信頼できる人・団体に寄付する(動物保護団体や慈善団体など)

遺言書を活用すれば、親族以外の相手にも財産を残すことができます。

最近では、遺産の一部を慈善団体や動物保護団体に寄付する人も増えています。

例えば、「長年寄付していた動物保護団体に財産の一部を託したい」「がん研究のために貢献したい」など、自分の価値観や思いを反映した分配が可能になります。

また、社会貢献を目的とする寄付には税制上の優遇措置が適用される場合もあるため、事前に弁護士や税理士と相談するのが望ましいでしょう。

お世話になった人へ遺贈する(甥・姪、友人、介護してくれた人など)

子どもがいない場合、親族の中でも特に親しい甥・姪や、長年親しくしている友人、また晩年の介護をしてくれた人などに感謝の気持ちを込めて遺産を残すことができます。

ただし、法定相続人ではない人に財産を渡す場合は、遺言書を作成しないとその希望は叶いません。

また、相続税の面では法定相続人と比べて税率が高くなる可能性があるため、事前の対策が重要です。

例えば、「長年、私たちの生活を支えてくれたヘルパーさんに100万円を遺贈する」「親身になって支えてくれた親友に一部を譲る」など、具体的に記載しておくことで、スムーズに意志を実現できます。

弁護士法人グループ

【終活と相続のまどぐち】

【終活と相続のまどぐち】がおすすめです!

終活・相続対策、お葬式・相続手続き・死後事務・介護・保険・不動産・生前整理・遺品整理・葬儀・お墓・仏壇まで一つの「まどぐち」で相談!

頼れる人がいない方へ向け「身元保証人」にもなってくれるサービスです。

無料相談はこちらから!

↓↓↓

終活と相続のまどぐち

遺言書の種類と作成方法

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。

自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

ここでは、代表的な3つの遺言書の種類について詳しく説明します。

自筆証書遺言(手軽に作れるが法的リスクあり)

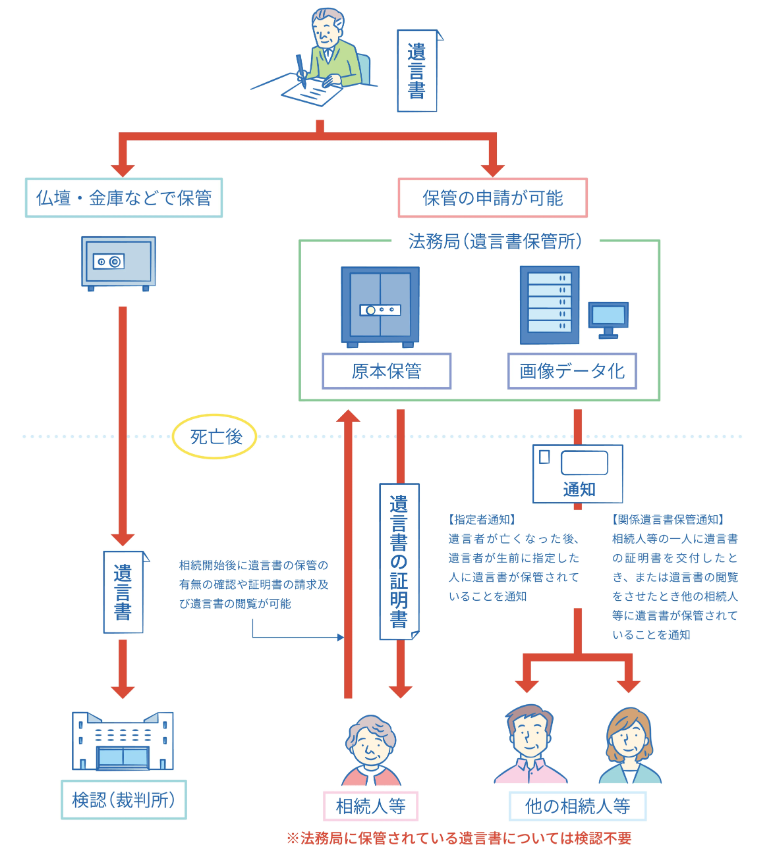

出典:政府広報オンライン

【特徴】

自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば誰でも手軽に作成できる遺言書です。

法的な要件を満たしていれば、公証人の立ち会いや費用も不要で、自由に内容を決められます。

【メリット】

- 費用がかからず、自宅で作成できる

- 誰にも知られずに作成できる(秘密を守りやすい)

- 何度でも書き直しが可能

【デメリット】

- 書き方に不備があると無効になるリスクが高い

- 遺言書の存在に気づかれず、実行されない可能性がある

- 相続人が遺言書の内容を不服として争うリスクがある

2019年の民法改正により、自筆証書遺言のうち「財産目録」をパソコンなどで作成することが可能になりました。

(従来は全文を手書きする必要がありました)

また、法務局で遺言書を保管する制度(自筆証書遺言保管制度)も始まり、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。

公正証書遺言(公証役場で作成し、確実性が高い)

【特徴】

公正証書遺言は、公証役場で公証人の立ち会いのもと作成する遺言書です。

法律の専門家が内容を確認するため、無効になる心配が少なく、確実に遺言を実行したい場合に適しています。

【メリット】

- 法的に有効で、形式のミスが発生しにくい

- 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがない

- 遺言執行の際に家庭裁判所の検認(遺言書の内容確認手続き)が不要で、スムーズに相続を進められる

【デメリット】

- 作成には費用がかかる(財産額によって異なるが、数万円~十数万円程度)

- 証人2名の立ち会いが必要(信頼できる第三者を選ぶ必要がある)

- 作成の際に公証人とのやり取りが発生するため、準備に時間がかかる

確実に遺言を残したい場合は、公正証書遺言がおすすめです。

特に、高齢になり書類作成が難しくなった場合でも、公証人や弁護士と相談しながら作成できるため、安心感があります。

秘密証書遺言(あまり使われないが、特定の事情に適している)

【特徴】

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしつつ、存在だけを公証役場で証明してもらう方式の遺言書です。

遺言の内容を知られたくないが、公正証書のように確実に存在を証明したい場合に利用されます。

【メリット】

- 遺言の内容を他人に知られずに作成できる

- 公証役場で手続きをするため、紛失や改ざんのリスクを防げる

【デメリット】

- 内容の法的チェックは行われないため、形式のミスがあると無効になる可能性がある

- 自筆証書遺言と同様に、相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要

秘密証書遺言は利用する人が少なく、一般的には公正証書遺言の方が確実です。特別な事情がない限り、他の方式を選ぶ方がよいでしょう。

どの遺言書を選ぶべきか?

| 種類 | 費用 | 確実性 | 検認の要否 | メリット |

|---|---|---|---|---|

| 自筆証書遺言 | なし(または法務局保管費用) | 低い | 必要 | 手軽に作成できる |

| 公正証書遺言 | 数万円~十数万円 | 高い | 不要 | 確実に実行できる |

| 秘密証書遺言 | 数千円~数万円 | 中程度 | 必要 | 内容を秘密にできる |

最も確実なのは 公正証書遺言 ですが、費用や手間を考えると 自筆証書遺言(法務局保管あり) も選択肢になります。

どの方式を選ぶにせよ、遺言書を適切に管理し、定期的に見直すことが大切です。

遺言書を依頼できる場所

遺言書を作成する際は、自分で書くこともできますが、専門家に依頼すると安心です。

具体的には、以下のような場所で作成や相談ができます。

公証役場(公正証書遺言)

- 公証人が作成する公正証書遺言は、法的に強い効力があり、紛失や改ざんのリスクもありません。

- 全国の公証役場で作成可能。

- 費用は遺産額に応じて異なりますが、一般的に3〜10万円程度。

弁護士

- 法的トラブルを防ぐためのアドバイスをもらいながら遺言書を作成できる。

- 相続人が複雑な場合や、遺留分トラブルが心配な場合におすすめ。

- 費用は10〜30万円程度。

司法書士

- 遺言書の作成サポートや、相続登記のアドバイスを受けられる。

- 費用は5〜15万円程度で、弁護士より比較的安価。

法務局(自筆証書遺言の保管)

- 2020年から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになった。

→法務局|自筆証書遺言 - 保管料は3,900円と安価。

- 遺言の有無を検索できるため、紛失の心配がない。

どこで作成するのがベスト?

- 法的効力を確実にしたい場合

公正証書遺言(公証役場・弁護士) - 費用を抑えたい場合

自筆証書遺言(行政書士・法務局保管) - 相続トラブルが不安な場合

弁護士に相談

遺言書の作成は、どの方法を選ぶかで安全性や手間が変わるので、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

まとめ:遺言書は「未来へのラブレター」

遺言書というと「自分の死後の話」として、どうしても重く感じてしまいがちです。

しかし、本来の遺言書の目的は「大切な人に、自分の思いをしっかり伝えること」にあります。

いわば、未来へのラブレターのようなものです。

「私がいなくなった後も、あなたが安心して暮らせるように」

「お世話になった方に感謝の気持ちを伝えたい」

「自分が築いた財産を、社会の役に立てたい」

そんな思いを形にできるのが、遺言書です。

早めの準備が安心につながる

「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちに、時間はあっという間に過ぎてしまいます。

健康でしっかり判断できるうちに遺言書を作成することで、もしもの時も自分の意思をしっかり反映できます。

特に、子どもがいない場合は、法定相続とは異なる形で財産を分けたいことも多いでしょう。

また、遺言書を作ることで、自分自身の気持ちを整理する機会にもなります。

今までの人生を振り返り、「誰に何を残したいのか?」を考えることは、自分の価値観や生き方を見直すきっかけにもなります。

夫婦でゆっくり話し合おう

遺言書は、一度書いたら終わりではなく、定期的に見直しながら、自分の状況や考えに合わせて更新していくものです。

だからこそ、「今のうちに、一緒に考えてみる」ことが大切です。

もしもの時、お互いに困らないようにね!

そうよ!そして、これからの人生をより安心して過ごせるように

夫婦でゆっくりと、これからのことを話し合う時間を作ってみませんか?

遺言書の準備は、人生をより豊かにするための第一歩です。

「まだ早い」と思わずに、今日から少しずつ、未来に向けた準備を始めてみましょう。

よろしければポチっとしていただければ励みになります!